スマホ代の勘定科目って何になるんだろう...。

全額経費にしてもいいのかな...。

こんな疑問を持っていないでしょうか。

結論から言うとスマホ代の勘定科目は金額によって違います。

10万円未満の場合は消耗品費、10万円以上は工具器具備品です。

さらにスマホの電話代は通信費です。

スマホは個人的に使用している部分があるので全額経費にすることは難しいでしょう。

今回は税理士事務所経験にある私が、スマホ代の仕訳を解説します。

家事按分した場合の仕訳もわかる内容になっています。

スマホの勘定科目は本体の金額によって違う

スマホの勘定科目は2パターンあり、金額によって違います。

それぞれのパターンを確認してみましょう。

スマホの勘定科目①:10万円未満は「消耗品費」

10万円未満のスマホの勘定科目は「消耗品費」になります。

スマホの本体を12回、24回など分割で支払っている場合は注意しましょう。

1回あたりの支払い金額が10万円未満でも、 総額が10万円を超えている場合の勘定科目は違います。

スマホ代の勘定科目②:10万円以上は「工具器具備品」

10万円以上のスマホの勘定科目は「工具器具備品」になります。

10万円未満の場合と違い、工具器具備品は貸借対照表の勘定科目です。

個人事業主のスマホ代は家事按分

個人事業主のスマホ代は家事按分して、経費にすることができます。

家事按分とはプライベート用と仕事用とを兼ねて使用している場合、その一部を経費にして計上することです。

スマホを経費にするには、仕事用として実際に使用している必要があります。

そのため取引先だけでなく、税務署や銀行に提出する書類の連絡先にも経費で計上する電話の番号を掲載しましょう。

名刺を持っている場合は名刺にも同じ番号を載せ、仕事でも使用していることが分かるようにしておくことが大切です。

プライベートと仕事のスマホを分けて使っている場合は、仕事用だけで使っているスマホ代は家事按分しません。

スマホを購入した時の仕訳

ここではスマホを購入した時の仕訳をご紹介します。

仕訳①:10万円未満の場合

1台84,000円のスマホを24回分割で購入したときの仕訳は以下になります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 消耗品費 | 84,000 | 未払金 | 84,000 |

借方は「消耗品費」貸方は「未払金」です。

金額は購入したスマホの84,000です。

通帳からスマホ代が引き落としされたときの仕訳は以下になります。

支払い金額は84,000円÷24回=3,500円です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 3,500 | 普通預金 | 3,500 |

次は家事按分した場合の仕訳です。

スマホを仕事で80%使っている時は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 消耗品費 | 67,200 | 未払金 | 84,000 |

| 事業主勘定 | 16,800 |

プライベートで使用している分に対する金額は「事業主勘定」で仕訳します。

家事按分の計算

84,000×80%=67,200 →消耗品費

84,000-67,200=16,800 →事業主勘定

家事按分したスマホ代が引き落としされたときの仕訳はさきほどと同じです。

仕訳②:10万円以上の場合

1台120,000円のスマホを24回分割で購入したときの仕訳は以下になります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 工具器具備品 | 120,000 | 未払金 | 120,000 |

借方は「工具器具備品」貸方は「未払金」です。

金額は購入したスマホの120,000です。

通帳からスマホ代が引き落としされたときの仕訳は以下になります。

支払い金額は120,000円÷24回=5,000円です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |

次は家事按分した場合の仕訳です。

スマホを仕事で80%使っている時は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 工具器具備品 | 96,000 | 未払金 | 120,000 |

| 事業主勘定 | 24,000 |

プライベートで使用している分に対する金額は「事業主勘定」で仕訳します。

家事按分の計算

120,000×80%=96,000 →工具器具備品

120,000-96,000=24,000 →事業主勘定

家事按分したスマホ代が引き落としされたときの仕訳はさきほどと同じです。

仕訳③:スマホ代と電話代を一緒に支払う場合

スマホ代と電話代を一緒に支払う場合、スマホ代は「未払金」電話代は「通信費」の勘定科目です。

スマホ代と電話代10,000円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 5,000 | 普通預金 | 15,000 |

| 通信費 | 10,000 |

家事按分があるときは、電話代の一部を事業主勘定を使って以下のように仕訳します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 5,000 | 普通預金 | 15,000 |

| 通信費 | 8,000 | ||

| 事業主勘定 | 2,000 |

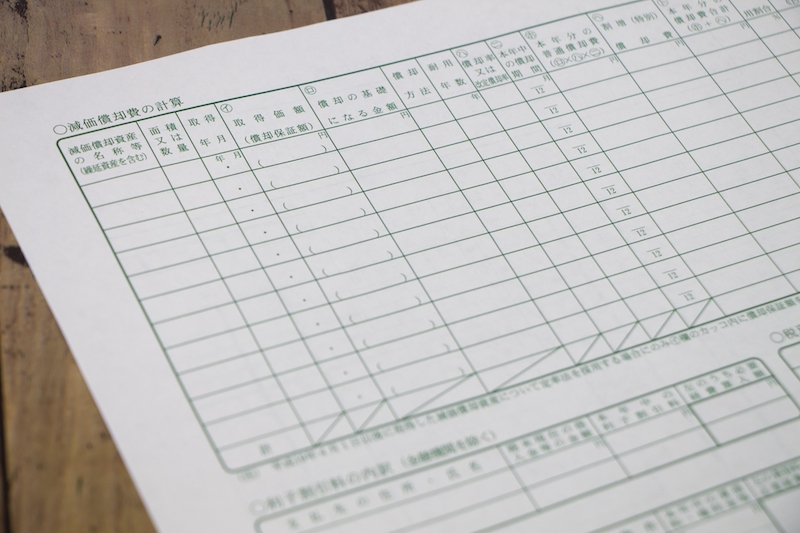

10万円以上のスマホ代は減価償却

10万円以上のスマホ代は減価償却して経費になります。

また10万円以上でも20万円未満、30万円未満、30万円以上によって減価償却の方法が違います。

詳しくはこちらの記事で確認できます。

こちらもCHECK

-

-

パソコンの勘定科目や仕訳は?マウスや外付けHDDについても解説

続きを見る

スマホ代の勘定科目のまとめ

スマホの勘定科目は金額によって2パターンに分かれます。

10万円未満は「消耗品費」10万円以上は「工具器具備品」です。

スマホを分割で購入することがあり、分割の支払い金額が10万円未満でも総額が10万円以上の場合は「工具器具備品」になるるので注意しましょう。

家事按分、減価償却など複雑な処理は間違えやすいので税理士に依頼することもできます。

こちらもCHECK

-

-

税理士の選び方5つ!副業でも必要?失敗しないための1つのポイント

続きを見る